Cela pourrait être l’aboutissement tant espéré de trois années de dur labeur. À quelques jours de la reprise des cours et d’entamer la dernière session de mon dec en soins infirmiers, je pourrais être en train de me dire: enfin!

Mais bien sûr, il n’est pas question du tout de se réjouir pour le moment! La dernière session doit être réussie avant toute forme d’exultation, même temporaire. De nombreuses embûches restent à être surmontées, certaines déjà identifiées (examen final du programme, examen final de calcul, stage final), d’autres qui surviendront inopinément.

J’entreprends cette session que j’espère finale (!) avec beaucoup d’appréhension et de stress. Même si l’obligation de réussite a été présente tout au long du programme, elle se fait sentir avec plus d’acuité maintenant qu’il ne reste que 15 semaines avant l’obtention du diplôme. Par ailleurs, la fin du programme collégiale signifie aussi le début d’autres préoccupation: le travail de cepi débutant dès la fin des cours, une possible rentrée universitaire (la décision reste à prendre …) et surtout, la tentative de réussite de l’examen de l’ordre en septembre (et en mars, si la première tentative est échouée). Voilà pourquoi le party n’aura pas lieu en mai pour moi, car de trop nombreuses étapes restent à être franchies avant que le but ne soit définitivement atteint.

C’est donc une année fort chargée qui m’attend. J’essaie d’envisager une seule étape à la fois, celle sur laquelle je peux agir dès maintenant. J’ai remarqué, depuis le début de cette aventure, que le fait de passer à l’action m’aide à combattre le stress et la nervosité. Ainsi, l’étude diminue mon stress pré-examen; voilà pourquoi je débute tôt mon étude, plutôt que de me tordre les mains en m’inquiétant de l’examen à venir. Pour la session qui débute, j’ai décidé d’entamer une petite révision de 2 jours, afin de me remettre dans le bain au niveau des techniques et de la médication notamment. Le travail occupe ma pensée et m’aide à chasser de mon esprit le sentiment d’incompétence qui m’habite, amplifié par le fait que mes camarades ont travaillé comme externes dans le temps des fêtes, améliorant leurs techniques et leur organisation ce qui leur donne forcément une longueur d’avance sur moi. On a beau dire ce qu’on voudra, l’évaluation des stages est hautement subjective et les professeurs ne peuvent faire autrement que de nous comparer aux autres étudiantes.

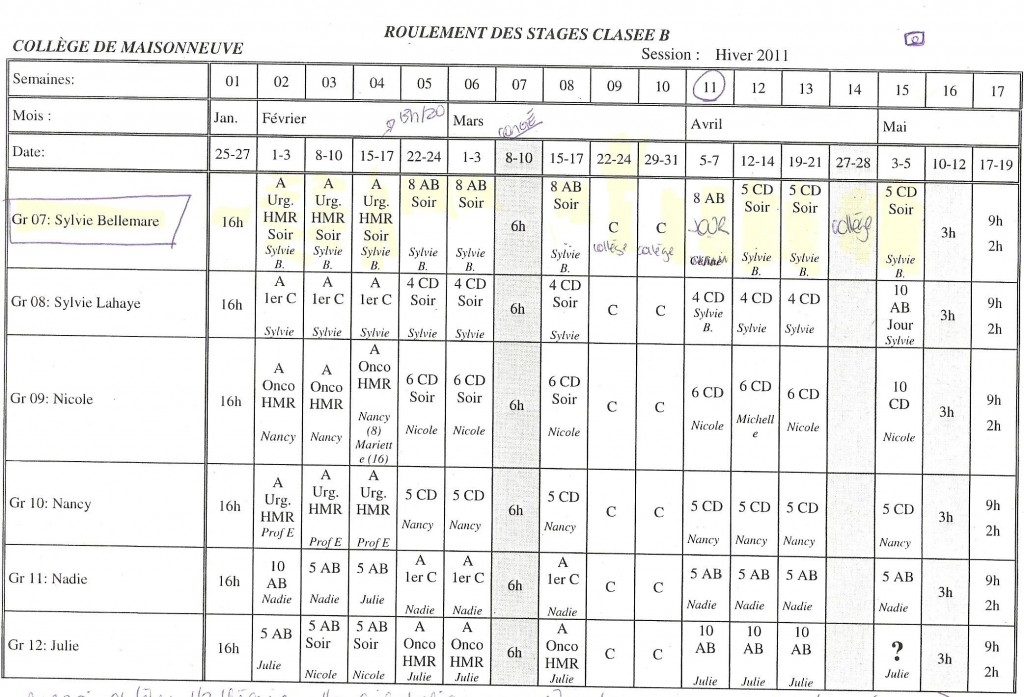

Je me réjouis quand même du fait que nous ayons conservé le même groupe de stage: les filles sont bonnes, c’est un défi supplémentaire pour moi, mais nous pouvons compter l’une sur l’autre, elles sont une source fiable d’informations et d’entraide, et je pense que nous nous entendons bien, ce qui est quand même un atout quand on pense que nous allons passer 27 heures par semaine ensemble en stage pendant 10 semaines (sans compter les heures de cours).

L’horaire est le même qu’à la session passée, soit 31 heures de soins réparties en 4 heures le lundi matin, et 9 heures les mardi, mercredi et jeudi (soit en stage pour 10 semaines, soit en cours théoriques pour 4 semaines). Les vendredis de congé vont me permettre de diminuer ma charge d’étude pour la fin de semaine, enfin espérons-le. Nous pensons que nous serons en stage à Maisonneuve car nous étions au chum à la dernière session, nous pensons aussi que nous serons de soir car une de nos camarades qui avait demandé un horaire de jour, car elle a des enfants, a changé de groupe … Je ne détesterais pas être de soir (15h-0h), même si cela me priverait de mon chum 3 jours par semaine: le fait de n’avoir pas à me lever à 5h30 pour aller en stage serait un grand réconfort pour moi qui ne suis malheureusement pas matinale du tout.

Plus que 4 jours avant le début du décompte final.

L'image de mes vacances que je vais tenter de garder en tête tout au long de la session ... !

janvier 19th, 2011 | Categorie: Non classé | Commentaires (1)